Проектирование плана трассы автомобильной дорогиСтраница 1

Положение геометрической оси автомобильной дороги на местности называется трассой. Поскольку трасса при обходе препятствий, на подъемах на холмы и спусках в понижения местности меняет свое направление в плане и продольном профиле, она является пространственной линией.

Графическое изображение проекции трассы на горизонтальную плоскость, выполненное в уменьшенном масштабе, называется планом трассы.

Трасса автомобильной дороги должна проходить в заданном направлении через обозначенные (корреспондирующие) пункты. В данном курсовом проекте эти пункты обозначены точками А и Б. В данном курсовом проекте для сравнения предлагаю принять два варианта трасс: «северный» вариант и «южный» вариант. Каждый из запроектированных вариантов насчитывает три угла поворота. Различают следующие геометрические элементы закругления: угол α, радиус R, тангенс Т, длину кривой К, домер Д, биссектрису Б.

Т= Rtg α/2; К=πRα/180; Д=2Т-К;

По приведенным формулам можно напрямую найти все элементы круговой кривой. Для определения основных геометрических элементов закруглений с переходными кривыми необходимо воспользоваться следующими формулами:

- тангенс Т=Т0+ΔТ; , где Т0- тангенс круговой кривой(по формуле; ΔТ-расстояние от начала переходной кривой до начала круговой кривой(табличная величина);

- биссектриса Б=Б0+ρ, где Б0- биссектриса круговой кривой(по формуле ; ρ- сдвижка круговой кривой(табличная величина);

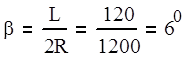

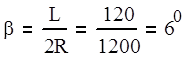

- длина всей кривой Кз=К0+2L, где К0- длина круговой кривой при угле поворота γ=α-2β, где β- центральный угол круговой кривой, оставшийся после разбивки клотоид, L- длина переходной кривой.

Пикетажное положение главных точек закругления определяют согласно формулам:

ПК НЗ = ПК ВУ – Т;

ПК НКК = ПК НЗ + L;

ПК КЗ = ПК ВУ + Т – Д = ПК НЗ + К;

ПК ККК = ПК КЗ – L.

Проверку выполнения расчетов проводят по формулам:

ПК КТ =ΣК + ΣП;

ПК КТ = ΣS – ΣД;

Σαлев – Σαпр = Азн – Азк,

где: ΣП- сумма длин прямых вставок, м; ΣS- сумма длин всех прямых участков трассы между вершинами углов, м; ΣД- сумма домеров, м; ΣК- сумма длин кривых участков трассы, м; Σαлев- сумма левых углов поворота; Σαпр- сумма правых углов поворота; Азн- азимут начального направления трассы; Азк- азимут конечного направления трассы.

После всех вычислений необходимо провести сравнение по двум вариантам трассы. Сравнение проводят по таким показателям как:

Коэффициент удлинения трассы К= L/L0,

где L – длина трассы по варианту,м.; L0 – длина трассы по воздушной линии, м.

Количество углов поворота на 1 км. трассы находят по формуле

N = n / L,

где n – количество углов поворота по всему варианту трассы; L – длина варианта трассы, км.

Среднее значение угла поворота

где α – значение угла поворота, град.; n – количество углов поворота по варианту трассы.

Кроме этих показателей варианты трасс сравнивают по длине, количеству искусственных сооружений, количеству пересечений в одном уровне.

Трасса№1

Угол№1

α=75° R=100м вписываем две симметричные клотоиды (биклотоида)

T=146,654; K=261,799; D=31.509; A=114.411;L=130.900;t=64.526; ρ=7.031

X=125.402;Y=27.696

ПК НЗ = ПК ВУ – Т=444-146.654=297.343

ПК КЗ = ПК ВУ + Т – Д = 444+146.654-31.509=559.14

ПК КЗ = ПК НЗ + К=297.343+261.799=559.14

Угол№2

α=48° R=600м вписываем круговую с двумя переходными

T=267.1372 K=502.4 Б=56,78 Д=31,87

![]()

А=268,32 ![]()

![]()

![]()

![]()

Сдвижкой можно пренебречь ![]()

Tк=T+t=267.137+57.196=324.333

Бк=56,78 ![]() К0=376,8 Кз=376,8+240=616,8

К0=376,8 Кз=376,8+240=616,8

Д=2Т-К=31,866

ПК НЗ = ПК ВУ – Т=2962,491-324,333=2638,158

ПК НКК=2758,158 ПК КЗ = ПК ВУ + Т – Д = 2962,491+324,333-31,866=3254,958

ПК ККК=3134,958 ПК КЗ = ПК НЗ + К=2638,158+616,8=3254,958 Угол№3

α=29° R=600м вписываем круговую кривую с двумя переходными

Т=155,170 К=303,53 Б=19,74 Д=6,81

![]()

А=268,328 X0=119,88 Y0=3.99 ρ=0.71 t=57.26

Стройгенплан. Исходные данные для проектирования

Стройгенплан - важнейший документ для проектирования производства работ.

Стройгенплан представляет собой общий план строительной площадки объекта с нанесением на нем мест расположения:

· строящегося здания;

· монтажных кранов;

· складов открытого и закрытого хранения стройматериалов, элементов, деталей; ...

Высота подвески, шаг и расположение опор

Типы опор наружного освещения должны приниматься в соответствии с Техническими правилами по экономному расходованию основных строительных материалов.

В осветительных установках транспортных развязок и городских площадей допускается использовать высокие опоры (20 м и выше) при соответствующем технико-эконом ...

Подготовительные работы

Подготовка дорожной полосы начинается с отвода земель и закрепления полосы отвода столбами и кольями, затем восстанавливают трассу и оси искусственных сооружений, устанавливают дополнительные высотные реперы через 1-2км, а также у искусственных сооружений и мест сосредоточенных работ.

Восстановление и закр ...

Главное меню

- Главная

- Виды современных кровельных покрытий

- Планирование строительно-монтажных работ

- Водоснабжение как жизненно важная отрасль

- Конструкции стен

- Андреа Палладио – легенда мировой архитектуры

- Информация об архитектуре